Die neue Außenpolitik der USA erscheint irritierend. Was wird nun? Viele Medienberichte erleichtern kaum das Verständnis.

Außenpolitik der USA – was ist das Ziel der neuen Regierung?

Wer nur die aktuellen Pressemeldungen über die Außenpolitik der USA insbesondere aus der westlichen Hemisphäre kennt, wird überwiegend sehr irritiert sein.

Während des Wahlkampfes versprach Donald Trump beispielsweise mehrfach, den Krieg in der Ukraine zu beenden, wenn er als Präsident wiedergewählt würde. Zweieinhalb Wochen nach seiner Amtsübernahme telefonierte er rund 90 Minuten lang mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, was Biden seit Februar 2022 nicht mehr wollte.

Die britische Nachrichtenagentur BBC berichtete, dass sich die beiden Präsidenten einigten, „sofort“ mit Friedensverhandlungen zur Ukraine zu beginnen.

US-Außenminister Pete Hegseth kündigte an, dass die neue Politik aus zwei Teilen bestünde: Erstens, „diesen Krieg auf diplomatischem Wege zu beenden und sowohl Russland als auch die Ukraine an einen Verhandlungstisch zu bringen.“ Zweitens würden die USA die Hauptverantwortung für die Bewaffnung der Ukraine und die Gewährleistung ihrer künftigen Sicherheit an die europäischen NATO-Mitglieder abtreten.

Während US-Präsident Trump in der Ukraine nicht nur Frieden erreichen will, sondern auch Russlands Sicherheitsinteressen im Ansatz zu respektieren scheint, lässt seine Nah-Ost-Politik einen solchen Ansatz nicht erkennen.

Der Rabbi Yosef Berman aus Washington stellte klar, dass nach jüdische Lehre Trump nicht Gott ist und den Palästinensern nicht die ihnen innewohnende Würde nehmen oder ihr Land für ein Immobiliengeschäft stehlen kann.

„Berman weiter. ‚Trumps Wunsch, die Palästinenser aus dem Gazastreifen ethnisch zu säubern, ist moralisch abscheulich. Jüdische Führer lehnen Trumps Versuche ab, aus Vertreibung und Leid Profit zu schlagen, und müssen handeln, um dieses abscheuliche Verbrechen zu stoppen.“

Drei Fraktionen streiten um die US-Außenpolitik

Bernard von Moon of Alabama behauptet, dass derzeit drei Fraktionen um die künftige US-Außenpolitik streiten:

„Eine Fraktion vertritt die Auffassung, dass eine Vormachtstellung unhaltbar ist. Sie plädiert dafür, eine multipolare Welt zu akzeptieren, in der die großen Drei – Russland, China und die USA – sich darauf einigen, sich nicht gegenseitig zu bekämpfen, sondern den Globus in bestimmte Interessenzonen aufzuteilen. Kleinere Konflikte würden an den Grenzen ausgetragen, aber im Großen und Ganzen würde Frieden herrschen.

Eine zweite Fraktion möchte die Vormachtstellung der USA aufrechterhalten, indem sie Russland besiegt, bevor sie sich mit China anlegt. Hillary Clinton und Joe Biden haben mit ihren Angriffen auf Russland in diese Richtung gedrängt.

Eine dritte Fraktion ist der Meinung, dass es der bessere Weg ist, Russland und China zu spalten und dadurch Russland zu neutralisieren (oder sich sogar mit ihm zu verbünden), bevor man einen Konflikt mit China beginnt.

Die Trump-Administration bewegt sich eindeutig in Richtung der dritten Option, behält aber das Potenzial der ersten Option im Auge.“

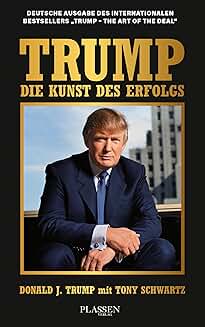

Trump: Die Kunst des Erfolgs

Für Wladimir Kornilow ist die Erklärung der (Außen-)Politik von Donald Trump in seinem soeben in deutsch erschienenen Buch „Die Kunst des Erfolgs“ zu finden. Der Grundgedanke des Buches beschreibt Trumps Agenda: „Make a Deal“. Bei jedem Deal versucht er zumindest den Anschein zu erwecken, ein Druckmittel gegenüber seinem Verhandlungspartner zu haben. Wenn ihm dies nicht gelingt, zitiert Kornilow aus Trumps Buch, dann „lässt er die Gegenseite ‚Blut riechen‘ – und Sie sind tot“.

Für Wladimir Kornilow ist die Erklärung der (Außen-)Politik von Donald Trump in seinem soeben in deutsch erschienenen Buch „Die Kunst des Erfolgs“ zu finden. Der Grundgedanke des Buches beschreibt Trumps Agenda: „Make a Deal“. Bei jedem Deal versucht er zumindest den Anschein zu erwecken, ein Druckmittel gegenüber seinem Verhandlungspartner zu haben. Wenn ihm dies nicht gelingt, zitiert Kornilow aus Trumps Buch, dann „lässt er die Gegenseite ‚Blut riechen‘ – und Sie sind tot“.

Er belegt dies mit Trumps Vorgehen, noch vor seiner Präsidentschaft anzukündigen, dass er aus einer Position der Stärke heraus Frieden in der Ukraine erzwingen wollte. Für viele – nicht nur in der Ukraine – spielte er die Rolle des „guten Polizisten“. Demgegenüber verkörperte sein jetziger Vizepräsident J. D. Vance die Rolle des „bösen Polizisten“, weil er der Ukraine ankündigte, dass die US-amerikanische Hilfe für die Ukraine eingestellt würde.

Mit den Augen eines vierjährigen Kindes gesehen

John Helmer veröffentlichte am 14. 02. 2025 auf seiner Webseite „Dances with Bear“ einen Beitrag, in dem er behauptet, dass ein vierjähriges Kind 😉 eigentlich die neue US-Außenpolitik dieser frühen Phase der Trump-Präsidentschaft und ihrer Beziehungen zu Russland erkennen sollte. Der Schlüssel dazu sind die ihr zugrunde liegenden materiellen Interessen, Klassenverhältnisse und Machtstrukturen, die die politischen Entscheidungen und internationalen Beziehungen prägen.

1. Überbewertung der präsidialen Macht und ihre materielle Basis

Helmer beginnt mit der Beobachtung, dass neue US-Präsidenten dazu neigen, ihre Macht zu überschätzen, unterstützt von ihren Beratern und Beamten, die diese Überbewertung teilen. Diese Dynamik kann als Ausdruck der materiellen Interessen zwischen den Fraktionen der herrschenden Klasse verstanden werden. Die Kräfte hinter dem Präsidenten wollen ihre ökonomischen und politischen Ziele vorantreiben. Die schnelle öffentliche Demonstration von Macht dient dazu, inneradministrative Rivalen zu übertrumpfen, den Kongress zu marginalisieren und Tatsachen zu schaffen, die juristische Rückschläge verhindern sollen. Dieses Verhalten spiegelt den Drang wider, ihre Dominanz zu festigen und ihre Interessen gegen potenzielle oppositionelle Kräfte abzusichern.

2. Die Rolle der Medien als ideologischer Apparat

Helmer sieht darüber hinaus die Medien als „Haus- und Hof-Propagandisten“, deren Ziel es ist, sich der neuen Macht anzubiedern und deren Übertreibungen zu propagieren, um im Gegenzug Patronage zu erhalten. Die Medien fungieren hier als ideologische Apparat, der die Hegemonie der herrschenden Fraktion sichert, indem er deren Narrative verbreitet und legitimiert. Dieser „kalte Geldnexus“ zwischen Medien und Macht verdeutlicht, wie ökonomische Interessen die Berichterstattung beeinflussen und zur Stabilisierung der bestehenden Machtverhältnisse beitragen.

3. Ökonomische Interessen hinter den US-russischen Beziehungen

Ein zentraler Punkt in Helmers Artikel ist die Ernennung von speziellen Emissären wie Steven Witkoff auf US-Seite und Kirill Dmitriev auf russischer Seite. Als Vermittler agieren sie zwischen den ökonomischen Eliten der USA und Russlands. Diese Personalentscheidungen deuten darauf hin, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weniger von ideologischen Differenzen als vielmehr von gemeinsamen ökonomischen Interessen geprägt sind. Die geplanten Deals, die laut Helmer die Privatisierungs- und „Loans-for-Shares“-Programme der 1990er Jahre übertreffen sollen, zeigen, dass die herrschenden Klassen beider Nationen bestrebt sind, ihren Reichtum und Einfluss durch transnationale Abkommen zu maximieren.

4. Widersprüche in der US-amerikanischen Außenpolitik

Helmer hebt die widersprüchlichen Aussagen und Handlungen innerhalb der US-Administration hervor, insbesondere zwischen Verteidigungsminister Pete Hegseth und dem stellvertretenden Sondergesandten für die Ukraine, John Coale. Während Hegseth die Rückgabe der Krim und anderer Regionen an die Ukraine als „unrealistisches Ziel“ bezeichnete, ließ Coale die Möglichkeit eines NATO-Beitritts der Ukraine und die Wiederherstellung der Grenzen von 2014 offen. Diese Inkonsistenzen lassen interne Auseinandersetzungen und divergierende ökonomische Interessen innerhalb der herrschenden Elite vermuten. Verschiedene Fraktionen konkurrieren um die Durchsetzung ihrer spezifischen Agenden, was zu einer uneinheitlichen Außenpolitik führt.

5. Europäische Reaktionen und die Frage der Souveränität

Die europäischen Verbündeten reagierten besorgt auf die Alleingänge der USA in den Verhandlungen mit Russland und fühlen sich brüskiert (wie beispielsweise die Rede von Bundespräsident Steinmeier auf der Münchner Sicherheitskonferenz zeigt). Die Forderung nach Einbeziehung Europas und der Ukraine in die Gespräche spiegelt das Bestreben wider, eigene ökonomische und sicherheitspolitische Interessen zu wahren. Wenn das kein Ausdruck der ökonomischen Widersprüche zwischen imperialistischen Mächten ist – was dann? Sie konkurrieren um Einfluss und Ressourcen, wobei die Souveränität kleinerer Staaten wie der Ukraine oft den geopolitischen Manövern der Großmächte untergeordnet wird.

6. Ideologische Verschleierung und die Rolle des „Kindes“

Der Titel des Helmer-Artikels spielt darauf an, dass die Widersprüche und Gewissheiten in den Trump-Putin-Verhandlungen so offensichtlich sind, dass selbst ein vierjähriges Kind sie erkennen und aussprechen könne (siehe oben). Mit dieser Metapher deutet Helmer wohl auf das Sprichwort hin: Kindermund tut Wahrheit kund. Aber natürlich ist es übertrieben zu behaupten, dass der vierjährige Sohn von Elon Musk die ideologische Verschleierung durchschaut, die von den herrschenden Klassen und ihren Medienapparaten betrieben wird. Indem Helmer allerdings auf offensichtlich zugrunde liegenden ökonomischen Interessen der handelnden Personen verweist, entlarvt er die komplexen politischen Diskurse als Mittel, um die wahren Macht- und Klassenverhältnisse zu verschleiern.

7. Fazit: Klasseninteressen als treibende Kraft

Die Analyse von Helmers Artikel verdeutlicht, dass die internationalen Beziehungen und politischen Entscheidungen der Trump-Administration primär durch die materiellen Interessen der herrschenden Elite bestimmt werden, die er repräsentiert und hinter sich versammelt hat. Die Widersprüche und Inkonsistenzen in der Außenpolitik spiegeln interne Kämpfe um die Vorherrschaft und die verbliebenen Einflussmöglichkeiten des „Tiefen Staats“ wider.

Die Analyse von Helmers Artikel verdeutlicht, dass die internationalen Beziehungen und politischen Entscheidungen der Trump-Administration primär durch die materiellen Interessen der herrschenden Elite bestimmt werden, die er repräsentiert und hinter sich versammelt hat. Die Widersprüche und Inkonsistenzen in der Außenpolitik spiegeln interne Kämpfe um die Vorherrschaft und die verbliebenen Einflussmöglichkeiten des „Tiefen Staats“ wider.

Erneut fungieren die Medien als ideologischer Apparat, der diese Machtverhältnisse legitimiert und stabilisiert. Letztlich zeigt sich, dass hinter den diplomatischen Manövern und politischen Rhetoriken die ökonomischen Interessen der kapitalistischen Eliten stehen. Sie sind bestrebt, ihren Einfluss und Reichtum auf globaler Ebene zu sichern und auszubauen – wenngleich mit anderen Methoden als unter dem früheren Präsidenten Biden.